de Thais Palermo Buti*

Original italiano, publicado em Radio Città Aperta

Nos perguntamos, quase todos – quem por exercício intelectual, quem por profissão, quem por desespero – como será o mundo pós-coronavirus, ou, como seremos nós no mundo pós-coronavirus?

Relâmpagos de otimismo nos fazem esperar um mundo, ou seja, um nós, melhor, mais altruista, consciente, atento, ecológico, humilde. Folgorações de pessimismo nos fazem temer um mundo (e neste caso não nos vemos como protagonistas dada a dificuldade de nos imaginarmos como arautos de tempos piores) tirânico, ainda mais desigual, poluído, individualista, neurótico.

Dada a magnitude do evento que nos atropela, até o momento, a resposta mais honesta é um redondo “não sabemos”. Mas alguns efeitos que se entrevêm nestes dias nos alertam sobre os possíveis desenrolares da pandemia no nosso futuro.

Gostamos de imaginar que a ruptura absoluta que estamos vivendo com um certo tipo de vida – que já vemos como um passado remoto ainda que remonte há tres semanas atrás – fará emergir o novo nós que abrirá as portas para uma nova era, um novo mundo, baseado nos nossos sonhos mais profundos e verdadeiros de igualdade, justiça, paz.

Tínhamos que parar. O sabíamos, diz Mariangela Gualtiera na sua poesia “Nove marzo duemilaventi”:

Todos sentíamos

que era furioso demais

o nosso fazer. Estar dentro das coisas

Todos fora de nós.

(…)

Àquele aperto

de uma palma com a palma de alguém

àquele ato simples que nos è proibido agora –

nós voltaremos com uma compreensão dilatada

É uma estrada, certamente desejável, mas até que punto alcançável a curto-médio prazo? A qual custo, ademais, em termos de sacrifício da nossa vida mundana, toda ioga e happy hour, de classe média bem pensante? A que coisas estamos prontos a renunciar para alcançar esta compreensão dilatada e, ainda, compreensão de que? Quais novos paradigmas nos guiarão, e como harmonizá-los em um planeta onde bilhões de pessoas serão, novamente, arrastadas para a miséria?

Filósofos e intelectuais, de hoje e de ontem, se interrogam sobre o papel do capitalismo nas tragédias do nosso tempo, e sobre os efeitos destes eventos na sociedade e na política. É uma retroalimentação sem fim.

Mas comecemos daqui.

O medo: campo fértil aos autoritarismos

A “guerra contra o vírus” está alavancando a adoção, por parte de governos de diferentes países, de medidas preocupantemente severas para limitar as liberdades individuais com a justificação de proteger os cidadãos e os sistemas de saúde do colapso.

Nada de novo sob o sol. No curso da história, as pandemias provocaram, regularmente, uma expansão dos poderes do Estado. Em um momento em que a população está terrorizada, é inevitável que tenda a aceitar dispositivos que considera salvíficos, mesmo a custo de perder a própria liberdade.

Um olhar mais atento revela que estas ações, em alguns contextos, são inseparáveis de processos de encerramento que caracterizam os regimes, que podem terminar de erodir aquilo que resta das nossas já martirizadas democracias.

O caso húngaro é o mais gritante pois ocorrido no coração da “grande democracia” que a Europa se gaba de ser, e portanto desnuda a fragilidade de um sistema que há tempos não se sustenta mais nos preceitos dos fundadores da União – que tem na solidariedade um de seus princípios fundamentais – mas na fagocitose do maior número possível de Estados para fazer frente à guerra geopolítica imposta pelos novos equilíbrios do neoliberalismo e da globalização.

Os jornais que davam a notícia nas manchetes, horrorizados por um golpe em plena União Europeia, e a mesma União Europeia, onde estavam nestes últimos doze, dez, cinco anos, enquanto ativistas e organizações de direitos humanos alertavam sobre a progressiva implosão da democracia e da derivação totalitária em muitos países do leste europeu (mas não só), entre os quais a Hungria, como também a Polônia?

Implosão devida em grande parte ao modo nefasto com que governos e autoridades europeias fingiram resolver a crise financeira explodida em 2007, salvando os bancos (tinha que salvar o salvável, se diz), e latinoamericanizando a Europa com políticas de austeridade que desmantelaram os sistemas públicos, aprofundando as diferenças na distribuição de renda e empurrando continuamente milhões de pessoas para um limiar de pobreza e insegurança social como não se via desde o pós-guerra.

Em uma publicação de 2011 (Debitocracia – como e porque não pagar a dívida pública), Damien Millet e Éric Toussaint elaboram um elenco didático com sete consequências dos planos de austeridade na Europa. Agravamento da pobreza, aumento da repressão do Estado em resposta à protesta social e fortalecimento das forças políticas de extrema direita são três dos sete pontos. Em retrospectiva, parece profético, se não fosse matemático.

É normal então que democracias, mesmo aquelas consideradas maduras, tenham se tornado decrepitocracias e desemboquem hoje em uma coronocracia com os ditadores da vez à espreita, somente à espera do caos e do aumentar do medo.

Não nos iludamos: o mundo está cheio de casos assim, e o risco é não só que aumentem, mas que se tornem a nova normalidade.

Alguns exemplos: além da Hungria, que agora é governada por Viktor Orban, por decreto e por tempo indeterminado, na Rússia, o Parlamento aprovou um pacote “antivirus” que prevê até cinco anos de prisão para quem dissemina “falsas informações”.

Em Israel, o Premier interino (a propósito de legitimação), Benjamin Netanyahu aprovou medidas que ampliam a vigilância aos cidadãos, e aproveitou a oportunidade para fechar os tribunais que deveriam julgá-lo por corrupção.

Kim Jong-un decidiu fechar a Coréia do Norte por pelo menos um ano, e jura que no país não há casos do novo coronavirus.

No Peru, o Parlamento aprovou uma lei que concede um indulto aos agentes de polícia e militares que ferem ou matam, sob a justificação de infração das ordens de isolamento social.

Em Turcomenistão, o presidente Gurbanguly Berdymukhamedov simplesmente baniu o uso da palavra “coronavirus”, cortando, por assim dizer, o mal pela raiz.

E, certamente, para quando terá sido publicado este artigo, o elenco terá se extendido a outros países e a outras medidas – vide a presença de militares a vigiar as ruas da França e da Itália e a discussão sobre a reprodução dos métodos chineses para a atuação de outras medidas de controle social, como o uso de dispositivos eletrônicos para rastrear o movimento da população, como mostra muito bem o documentário “Coronavirus: diário da quarentena em Pequim”.

A guerra ao vírus e a necropolítica

A escolha da linguagem bélica para enfrentar a atual emergência favorece a resposta autoritária, e é indicativa da abordagem com a qual os atores envolvidos – a partir dos Estados, meios de informação, e influencers de todo tipo – se colocam diante do problema.

Em seu livro A Doença Como Metáfora, Susan Sontag, falando da epidemia de HIV, descontrói este modo de representar o mal, e explica porque temos a tendência a enfrentar uma emergência sanitária como se fosse uma guerra, e não como aquilo que é: um complexo problema social, cultural ou de marginalização de determinadas categorias de pessoas. Para Sontag, “A guerra é uma das poucas atividades humanas em que as pessoas não olham de maneira realista. A guerra é pura emergência, na qual nenhum sacrifício será considerado excessivo”.

Tratar uma doença como se fosse uma guerra nos torna obedientes, dóceis e, em perspectiva, vítimas designadas. A metáfora do país em guerra e do indivíduo doente-herói é especialmente arriscada na atual emergência; falar de guerra, de invasão e heroísmo, com um léxico bélico do Século XVIII, nos distancia da ideia de unidade e de compartilhamento de objetivos que nos permitirão sair da crise.

Ademais, a situação atual se presta perfeitamente ao conceito de biopolítica utilizado por Foucault, para o qual “as guerras não se fazem mais em nome do rei que deve ser defendido; fazem-se em nome da existência de todos”.

O trabalho inteiro de Foucault, como bem pontualiza Paul Preciado em um recente artigo, pode ser interpretado como uma análise histórica de diferentes técnicas mediante as quais o poder gere a vida e a morte das populações. A saúde é, portanto, o epicentro da governance moderna (biopoder), pois é através da medicina e da saúde mental que o Estado administra, vigia e controla a população.

Há que se adicionar uma particularidade a este conceito: para Foucault, “existe um elo indissolúvel entre biopolítica e capitalismo; as novas técnicas de poder atuam especialmente no nível dos processos econômicos, para permitir contemporaneamente o crescimento e a docilidade, ou seja, a governabilidade da população”.

Partindo de Foucault, e questionando os limites da soberania quando o Estado escolhe quem deve viver e quem deve morrer, o filósofo e historiador camaronês Achille Mbembe desenvolvou o conceito de necropolítica, ou seja, a política da morte atuada pelo Estado.

“O sistema capitalista se baseia na distribuição desigual da oportunidade de viver e de morrer”, afirma Mbembe, para o qual esta lógica do sacrifício sempre esteve no centro do neoliberalismo, que deveria chamar-se necroliberalismo. “Este sistema – continua – sempre atuou com a ideia segundo a qual uma pessoa vale mais que outra, e quem não tem valor pode ser descartado”.

O filósofo defende a aplicação do conceito de necropolítica à situação atual porque o vírus não atinge as pessoas da mesma maneira, e isto se manifesta nos debates que populam a internet com os “elencos de prioridades” na gestão da crise por parte dos países, da qual a chamada “imunidade de rebanho” é o exemplo mais flagrante.

De fato, existe, sobretudo em alguns países, uma lógica genocida por trás do falso dilema entre a economia e as vidas, que tem se expressado na escolha entre o distanciamento social (isolamento de toda a população) e o distanciamento vertical ou seletivo (isolamento somente dos grupos de risco e dos contagiados); ou então entre a escolha – amiúde não explícita mas real – de tratar todos ou de tratar somente os jovens e deixar morrer os idosos e as pessoas mais frágeis que pertencem ao grupo de risco.

O presidente do Brasil Jair Bolsonaro – contrariamente ao seu ex-Ministro da Saúde e aos governadores de quase todos os estados brasileiros – é um dos poucos a defender ainda o isolamento vertical, quando afirma que “a vida antes de tudo”, mas a “a economia não pode parar”, mesmo a custo de milhares (ou milhões) de vidas.

Este tipo de raciocínio revela um mecanicístico cálculo de custo-benefício, que nos mostra que não todas as vidas merecem o primeiro lugar no elenco das prioridades: idosos e doentes são improdutivos e, com suas doenças e aposentadorias, custam caro para os cofres públicos e fariam bem em desaparecer.

A estes grupos, especialmente nas regiões do mundo caracterizadas por vergonhosa desigualdade ou altos níveis de pobreza, há que se adicionar o pobres e miseráveis, que não só custam caro em termos de gasto público – sobretudo onde se preveem políticas de subsídio público – mas são também uma panela de pressão pronta a estourar. Representam para a classe política um eterno foco de criminalidade e insegurança social, e amedrontam extraordinariamente a classe média. Sem contar que são muitos, tantos, mão de obra de baixo escalão facilmente substituível. Se deixarem algumas milhões de vidas pelo caminho, o mercado certamente não sentirá sua falta.

Ainda que Donal Trump e Boris Johnson tenham se convertido forçadamente à defesa do isolamento social, eles pertencem, assim como a Alemanha, àqueles países que, nas palavras do escritor Roberto Buffagni, encarnam um “estilo estratégico extraordinariamente bélico” na gestão da pandemia, baseado na decisão de “sacrificar conscientemente uma parte da população econômica e politicamente pouco útil, em prol da potência que o sistema econômico-político pode desenvolver – em poucas palavras, a decisão de liberar-se da carga para combater mais eficazmente” – uma típica escolha de tempos de guerra.

Buffagni contrapõe ao estilo bélico aquele adotado na China e na Itália que, embora manifestamente diferentes entre eles quanto à modalidade e resultados obtidos, bebem de uma fonte cultural (o confucionismo e a cultura comunitária na China, e a cultura pré-cristã, camponesa e mediterrânea na Italia) que convergem na escolha – ainda que às vezes inconsciente – de fazer todo o possível para tratar os nossos pais, mães, avós, mesmo que eles “não sirvam mais para nada”.

De onde recomeçar: a volta ao passado e o problema da normalidade

A leitura de Buffagni nos presenteia um vislumbre de esperança no repensar de onde recomeçar e aonde ir. Talvez, para citar novamente Mariangela Gualtieri, “cada um dentro de uma freada, que nos leva de volta, talvez para as lentidões das antigas ancestrais”.

Que as propostas desta reconstrução se derramem na poesia, na filosofia, na política, é fundamental não esquecer onde estávamos antes do eclodir da pandemia.

O ano de 2019 foi premonitor desde muitos pontos de vista; a apoteóse do degrado das condições de vivibilidade neste planeta: a Terra queimou por muitos meses, milhares de toneladas de petróleo contaminaram os oceanos, milhões de pessoas de diferentes países se espalharam pelas ruas para protestar e milhares foram mortas, enquanto as míopes lideranças mundiais desmantelavam, um após o outro, os poucos progressos feitos em campo ambiental e social. E logo, o colapso.

É chegada a hora? Pergunta-se o filósofo Franco Berardi na sua crônica da psicodeflação:

Questa è la volta buona? Si chiede il filosofo Franco Berardi nella sua Cronaca della psicodeflazione: “Não sabíamos como nos livrar da hidra, não sabíamos como sair do cadáver do Capital; viver naquele cadáver envenenava a existência de todos, mas agora o choque preludia a deflação psíquica definitiva. Agora o vírus esvazia a bolha de aceleração”.

Berardi é certeiro ao sustentar que o coronavirus é um “biovirus que se prolifera no corpo estressado da humanidade global”, a qual, embora a parábola expansiva da economia mundial já tivesse terminado, não aceitava a ideia da estagnação como novo regime de longo prazo.

Mas o que acontecerá depois do período de “imobilidade”?

Para o filósofo Slavoj Zizek, depois da pandemia teremos ou a barbárie, ou alguma forma de comunismo reinventado. Outros pensadores, como Byung-Chul Han (para o qual nenhum vírus é capaz de fazer a revolução) e Srećko Horvat, confutam esta tese e afirmam que o capitalismo continuará com mais vigor, e que poderia nascer uma forma ainda mais perigosa de capitalismo, que contará com um maior controle das populações.

Por outro lado, Judith Butler defende que o mundo pós-pandemia terá muito mais Estado e muito menos mercado, com populações conscientes e politizadas pelo flagelo ao qual foram submetidas e, portanto, tendentes a buscar soluções solidárias, coletivas, incluídas aquelas “socialistas” em países como os Estados Unidos, repudiando a depravação individualista e privatista exaltada por quarenta anos de neoliberalismo e que nos levou à trágica situação que estamos vivendo.

Não sabemos o que acontecerá. Não saberemos até quando não construiremos juntos.

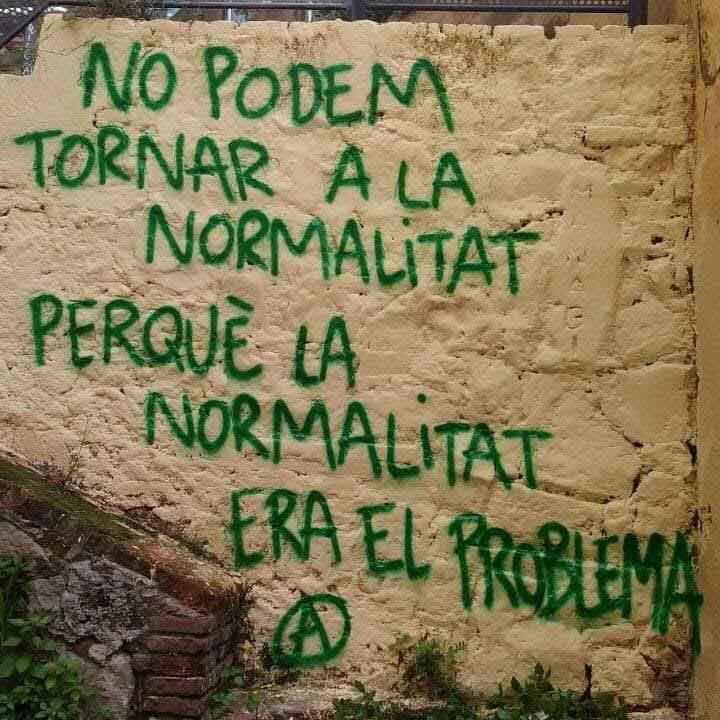

Mas pensar que, passada a emergência, deva-se somente “voltar à normalidade”, como se a situação anterior não tivesse nenhuma relação com a emergência atual, seria míope.

Não podemos voltar à normalidade porque a normalidade era o problema.

– –

* Jornalista da Radio Città Aperta de Roma

***

Fontes:

Mariangela Gualtieri, “Nove marzo duemilaventi”

https://www.doppiozero.com/materiali/nove-marzo-duemilaventi

Medo e delírios na coronocracia

https://outraspalavras.net/outrasaude/os-riscos-da-coronocracia/

Le epidemie favoriscono i governi autoritari

https://www.internazionale.it/opinione/anne-applebaum/2020/03/28/epidemie-governi-autoritari

Debitocrazia – come e perché non pagare il debito pubblico

https://edizionialegre.it/product/debitocrazia/

Coronavirus: diario della quarantena a Pechino (documentário)

https://www.arte.tv/it/videos/095527-000-A/coronavirus-diario-della-quarantena-a-pechino/

Siamo in guerra! Il coronavirus e le sue metafore

https://www.internazionale.it/opinione/daniele-cassandro/2020/03/22/coronavirus-metafore-guerra

Aprendiendo del virus · Paul B. Preciado

https://elpais.com/elpais/2020/03/27/opinion/1585316952_026489.html

Il concetto di biopolitica in Michel Foucault

http://fascinointellettuali.larionews.com/il-concetto-di-biopolitica-in-michel-foucault/

Necropolitica: chi può vivere e chi deve morire

https://operavivamagazine.org/necropolitica/

Pandemia democratizou poder de matar, diz autor da teoria da ‘necropolítica’

Os dois estilos estratégicos de gestão da epidemia comparados

https://tamarana.org/os-dois-estilos-estrategicos-de-gestao-da-epidemia-comparados/

Franco Berardi, Cronaca della psicodeflazione

https://not.neroeditions.com/cronaca-della-psicodeflazione/

La filosofía y el coronavirus, un nuevo fantasma que recorre el mundo

https://www.pagina12.com.ar/255882-la-filosofia-y-el-coronavirus-un-nuevo-fantasma-que-recorre-

Atilio A. Boron: La Pandemia a la fine dell’era neo-liberista

http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=41895

Imagens:

Graffitti Eme Freethinker

https://www.instagram.com/eme_freethinker/?utm_source=ig_embed

Street art crkshnk

https://www.instagram.com/crkshnk/

Fotos do Palacio do Planalto