de Thais Palermo Buti*

Original italiano, publicado em Radio Città Aperta

Falou-se e fala-se tanto que parece não haver mais espaço para enfrentar mais uma notícia sobre o Coronavirus. A progressão do contágio, as medidas do governo, os pareceres dos especialistas, a OMS, os sintomáticos e assintomáticos, as partidas de futebol a portas fechadas, a reações e contrarreações dos mercados, as máscaras e a água sanitária.

Notícias nascidas velhas, fenix carecidas de reinventar-se a cada quinze minutos para garantir os cliques necessários à sobrevivência da nossa imprensa-aos-tempos-de-facebook. E aqui a carniçaria mediática se diverte: dos contos de novela mexicana sobre operadores sanitários, pesquisadoras, e epidemiologistas, elevados de trabalhadores precários esquecidos de ontem (como todo bom pesquisador que se respeite neste país) a herois nacionais de hoje a esquecer e reprecarizar amanhã, aos títulos distorcidos de toda natureza.07

E quanto mais, melhor.

Mas se nos distanciarmos deste foco melodramático, em cujas garras corremos o risco de cair, induzidos por uma imprensa que não está à altura da sua função e por redes sociais nascidas em tempos da pós-verdade, o que mais pode se dizer sobre o Coronavirus?

Welcome to the human epoch, baby!

Nada mais coerente que uma pandemia zoonótica para acolher-nos de braços abertos no Antropoceno, a era geológica na qual vivemos há alguns anos; precisamente, o Antropocene Working Group indica seu início, simbolicamente, em 16 de julho de 1945, dia em que a detonação demonstrativa da primeira bomba nuclear da história espalhou no mundo radionuclídeos jamais vistos antes.

Como refere em um artigo rico de informações o sociólogo Alessio Giacometti, nos últimos séculos, introduzimos mais de duzentos minerais anteriormente inexistentes na natureza, disperdemos partículas de carbono esferoidais e polímeros plásticos do cume do Everest até a Fossa das Marianas, revestimos a superfície da Terra com uma tecnosfera de 30 trilhões de toneladas de cimento e metal. Levamos 83% das espécies de animais vivos à extinção e reduzimos pela metade a população de árvores. Também despejamos mais de dois bilhões de toneladas de dióxido de carbono no ar, cujo nível de concentração na atmosfera é hoje o mais alto dos últimos três milhões de anos.

Se nos extinguíssemos amanhã, nossos produtos materiais desapareceriam em menos de dez mil anos, mas as alterações biogeoquímicas dos ciclos de carbono, fósforo e nitrogênio permaneceriam por milhões de anos depois de nós.

Enfim, nos esforçamos muito e realmente fizemos por merecer uma era geológica toda para nós. E é interessante notar, como nos ilustra ainda Giacometti no seu artigo, em referência ao livro “O planeta humano. Como criamos o Antropoceno”, de Lewis e Maslin, que a escolha do nome da era anterior, Holoceno, foi determinada por um acordo de cavalheiros para não irritar a indústria petrolífera e mineral.

Se ainda não ficou clara a ligação entre o Antropoceno e o Coronavírus, ela é evidenciada por um estudo conduzido com a coordenação de Moreno Di Marco do Departamento de Biologia e biotecnologias Charles Darwin da Universidade de Roma Sapienza e publicado na revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences ), que relaciona diretamente o fenômeno da difusão das doenças infecciosas com a ação do homem sobre a natureza.

O estudo evidencia que a atual pandemia, causada por um coronavirus semelhante ao da Sars, não è senão a última de uma série de epidemias que tem terrorizado países dos quatro cantos do mundo nos últimos anos: Ebola, Sars, Zika, MERS, H1N1, e que possuem uma coisa em comum: são de origem zoonótica, isto é, transmitidas pelos animais, sobretudo selvagens.

Em efeito, os recentes focos de doenças infecciosas como o Covid-19 foram associados às altas densidades de população humana, aos níveis insustentáveis de caça e de tráfico de animais selváticos, à perda dos habitats naturais (sobretudo florestas), o que aumenta o risco de contato entre homem e animais selvagens e à intensificação das atividades pecuárias, especialmente em áreas ricas de biodiversidade.

A pesquisa sublinha que o risco de aparição das pandemias não depende por si só da presença de áreas naturais ou de animais selvagens, mas sim do modo como as atividades antrópicas influenciam tais áreas ou espécies.

E eis-nos novamente no Antropoceno!

Há alguns anos atrás, o escritor e enviado da National Geographic, David Quammen, já nos havia avisado, em seu livro “Spillover”, que zoonose seria a palavra do futuro, e ao que parece, o futuro já chegou. Assim como zoonose, outro termo que provavelmente se tornará familiar, è “spillover” (ou salto de espécie), que descreve o salto de um patógeno de uma espécie a outra, e o radicamento do novo organismo como agente infeccioso. Um fenômeno estranho, raro ou pouco importante que interessa somente aos criadores de animais e outras poucas categorias profissionais?

Como explica o geólogo Marco Tozzi em um artigo publicado no jornal italiano La Stampa no começo de março, o spillover é sempre possível, mas é mais provável onde existem atividades humanas que impõem grandes modificações ambientais, por exemplo, implementação de pecuária intensiva e monoculturas, como as palmeiras de óleo, às custas da floresta tropical. Isto é, justamente onde a fauna selvática é mais importante por número de espécies e de indivíduos e onde, consequentemente, os patógenos estão mais presentes e tem maior relevância.

Quando vemos as cidades italianas invadidas por bandos de gaivotas, continua Tozzi, talvez já não nos surpreendamos tanto, mas devemos considerar que esses animais trazem consigo um conjunto de microorganismos que devem ser conhecidos e analizados. E a sua migração se deve exatamente às mesmas causas: crescimento das áreas metropolitanas, desmatamentos selvagens, desertos agrícolas, caça.

Ainda que nos esforcemos muito a agir como imperadores do Universo acima da natureza e das outras espécies, o fato é que “vivemos e nos movemos envoltos em uma rede feita por vírus e bactérias que unem, que nos conectam uns aos outros: representam uma espécie de cola natural, que liga um indivíduo a outro e uma espécie a outra, dentro das complexas redes biofísicas que chamamos de ecossistemas”, afirma ainda Quammen, fechando com uma frase que é sonho de todo fã das ficções científicas distópico-apocalípticas: as doenças infecciosas estão em toda parte.

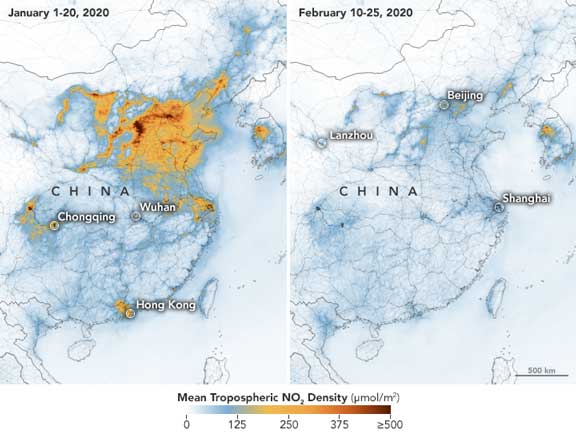

O fim do mundo? Para a natureza, que parece não ligar muito para a nossa ausência, poderia se afirmar o contrário. A prova é a redução drástica das emissões de dióxido de nitrogénio na China, com a explosão da epidemia de Covid-19, como ilustram algumas imagens satelitares da NASA.

Para nós, pobres, frágeis, desgraçados seres humanos, haverá que se compreender como viver em uma época – sempre ele, o Antropoceno – caracterizada por paisagens globais repletas de ruínas. A antropóloga estadounidense Anna Lowenhaupt Tsing sustenta que esses lugares, apesar de seus anúncios de morte, são como campos abandonados que podem gerar novas vidas multiespécies e multiculturais, e que em um estado global de precariedade, não temos outra escolha senão buscar vida nessas ruínas (“Viver nas ruínas: paisagens multiespécies no antropoceno”).

Quiçá se o Coronavirus gerará outras ruinas, e quais, e para quem. Até agora, o que sabemos é que acabamos de entrar em uma nova era, a qual deixará a pegada humana por milhões de anos, e que, para a sorte do planeta, não seremos testemunhas do seu fim.

***

* Jornalista da Radio Città Aperta de Roma